Особенности адаптации студентов первого курса к условиям обучения в РостГМУ, постоянно проживающих в Ростовской области и Республике Северокавказского региона

Все исследования выполнялись в октябре-ноябре 2009 года. В марте 2010 года студенты повторно выполняли теппинг-тест.

ССС является обязательным участником приспособительных реакций к условиям внешней среды. В Вузе первокурсникам в первую очередь необходимо приспособиться к большим учебным нагрузкам, объему информации, продолжительности учебного дня. В связи с этим мы сочли необходимым провести изучение ССС при адаптации к условиям обучения в РостГМУ.

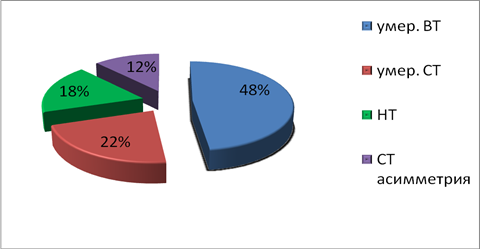

Результаты исследования показали, что ЧСС в течение учебного дня у студентов 1 группы изменяется в меньшей степени, чем у студентов 2 группы. Сравнивая показатели ЧСС до и после занятий, было установлено, что у 48% юношей из РО ЧСС оставалась без изменений – нормотоническая реакция (НТ) либо незначительно снижалась концу учебного дня (у 18% студентов этой группы), что связано с умеренным влиянием парасимпатического звена ВНС (ВТ) (рис1). Такая направленность изменений сохранялась в течение всей недели, что позволяет предполагать переход организма на экономный режим энергетических трат, связанный с интеллектуальной деятельностью студентов. У 22% жителей РО отмечалось умеренное повышение ЧСС после занятий. Эту реакцию мы также расценивали, как благоприятную, поскольку умеренная активация симпатического (СТ) звена повышает возбудимость нервной системы, способствует высокой умственной и физической работоспособности. И 12% ростовчан имели неблагоприятную реакцию ССС на учебную нагрузку, которая проявлялась выраженной симпатической асимметрией после занятий (ЧСС повышалась более, чем на 12 уд/мин). Длительная симпатикотония может стать причиной истощения адаптационного потенциала привести к нарушению здоровья.

По результатам орто-клиностатической пробы у жителей Ростова и РО (1 группа) было установлено два типа реагирования вегетативной нервной системы на дневные нагрузки, тогда как у жителей Северокавказского региона (2 группа) – три типа реакции, два из которых были такими же, как у юношей 1 группы. Первый тип реагирования вегетативной нервной системы на дневные нагрузки в течение недели мы расценивали как наиболее благоприятный. Он проявлялся удержанием симпатического тонуса, как в течение дня, так и в течение всей недели. Второй тип реагирования вегетативной нервной системы был противоположен первому – т.е. отмечалось повышение симпатической регуляции сердечной деятельности при относительно постоянной активности ваготонических реакций.

Рис. 1. Влияние учебной нагрузки на вегетативную регуляцию ЧСС у студентов, жителей РО

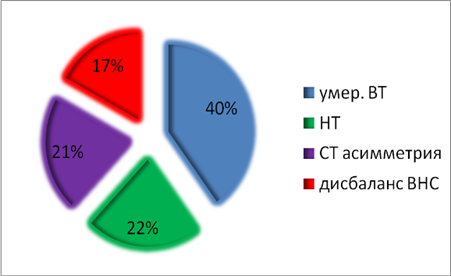

У студентов 2 группы характер изменения ССС несколько отличался от студентов 1 группы. Так у 38% жителей СКР адаптации ССС к учебным нагрузкам протекала неблагоприятно, на что указывала выраженная симпатическая асимметрия у 21% студентов (значения ЧСС после учебы были выше утренних более, чем на 12–15 уд/мин). Еще у 17% юношей этой группы направленность изменения ЧСС менялась в течение недели, т.е. отмечались дни с повышением этого показатели, и дня со снижением ЧСС после учебы. Такие изменения мФ определила как вегетативный дисбаланс (рис. 2).

Рис. 2 Влияние учебной нагрузки на вегетативную регуляцию ЧСС у студентов, жителей СКР

Оценка функционального резерва ССС в ортостатической пробе показала, что в утренние часы у всех испытуемых обеих групп смена положения сопровождалась повышением ЧСС, при этом изменения показателя не превышали 12 уд/мин. Между тем, характер изменения ЧСС в вечерней клиностатической пробе был разным. Анализ этих изменений позволил выделить три основных варианта у испытуемых 1 группы, и большее разнообразие у студентов 2 группы.

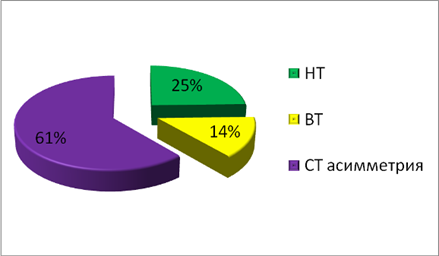

Так у 88% жителей РО в течение недели отмечалась стабильность изменения ЧСС в вечернее время. У этих студентов при смене положения ЧСС либо снижалась не более, чем на 6 уд/мин (у 56%) – нормотоническая реакция, либо проявлялся выраженный ваготонический эффект (у 32%) – снижение ЧСС на 12–15 уд/мин (рис. 3). У 12% студентов симпатическая асимметрия сохранилась и в клиностатической пробе – через 10 мин. После перехода в положение «лежа» ЧСС оставалась такой же, как и в вертикальном положении. У двоих студентов несколько раз в неделю была установлена парадоксальная реакция – повышение ЧСС в положении «лежа» более, чем на 6 уд/мин. Как было установлено в последующем, оба студента жили в Ростовской области менее года и были уроженцами северных районов РФ (республика Коми и Восточная Сибирь)

Статьи по педагогике:

Особенности оценочной деятельности учителя в современной начальной школе

В настоящее время в школе доминирует традиционная методика обучения и оценивания. Термином «традиционная методика» обозначается методика, которая действует в массовой практике на протяжении ряда десятилетий. «Она сохраняется до сих пор, и после перехода на новые программы, но не в силу своих высоки ...

Понятие «леворукость»

Изучение особенностей левшей осложняется тем, что левши вовсе не являются однородной группой. Существуют различные причины левшества, от которых может зависеть развитие тех или иных качеств у ребенка. Кроме того, встречается «скрытое левшество». Но и это не все. Ребенок может быть леворуким, но не ...

Стиль общения "Учитель-Ученик"

Педагогическое общение, в частности, проблема стиля "Учитель-Ученик" была предметом изучения еще в прошлом веке. Так, например, вопрос об установлении сотрудничающего стиля взаимодействия между педагогом и обучаемым, как показал анализ педагогических журналов, ставился еще в 60-е годы 19 ...

Категории

- Главная

- Интенсивность труда

- Гуманная педагогика

- История педагогики и образования

- Уровень обучаемости

- Дистанционное обучение

- Система античного образования

- Образование и воспитание